导语:

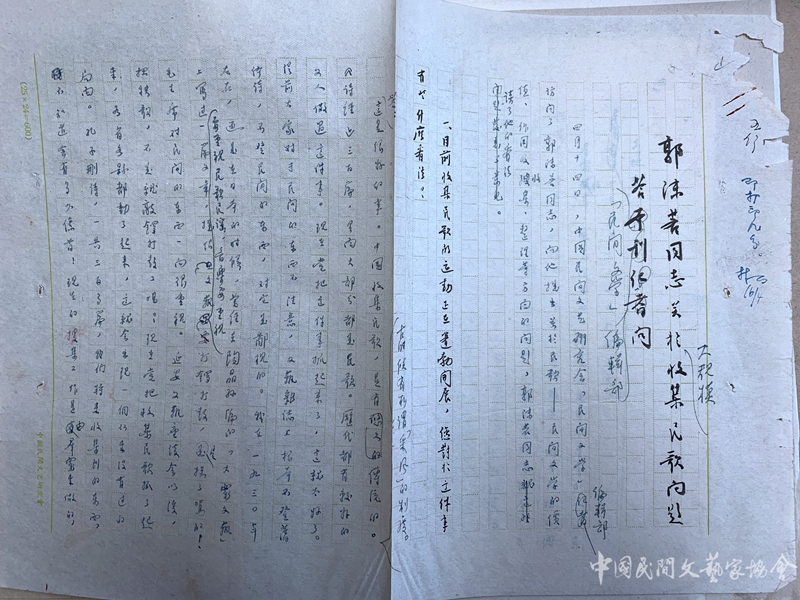

郭沫若同志是中国民研会第一任理事长、第二届主席,20世纪50至60年代他对民研会的工作多有指导。刘超老师是这一段历史的见证者,在访谈中他讲述了“郭老与红旗歌谣”“郭老的一次工作谈”两段珍贵的记忆。

刘超(1926—),男,江苏省丰县欢口人。深受民间文艺滋养,热爱民间文艺。曾在微山湖西抗日根据地、冀鲁豫边区文工团从事宣传工作。1953年调至华北局宣传部分管戏剧工作,后被推荐到中央文学讲习所进修。1954年到中国文联,支援民研会开展业务工作,后担任《民间文学》编辑部主任、秘书长,全面主持民研会工作。1965年调回文联负责外事工作。1972年参与主持领导全国影展办公室工作,后担任中国摄影出版社总编辑、编审。

我是江苏丰县欢口镇人。我自幼接触民间文艺。当时的欢口镇,文化比较发达,说书唱戏的比较多。我喜欢看戏听戏,只要晚上有演戏,只要有说书的,我就去看、去听。我从小就喜欢这些文艺活动,这对我后来搞文艺工作影响很大。如果说我的(文艺)老师是谁,那就是农村的民间文化。

我在抗日高小跟老百姓学踩高跷,学会了以后领着小孩踩高跷,写歌词,一边扭一边唱。我利用民歌小调来填词,教给大家唱。其中有一首是这样的:

穷人家真是难,没地又没钱;穷人家“二八”吃碗饭,越想越是难,嗨嗨哟,哎嗨嗨哟,越想越是难,嗨嗨哟。

这首歌唱了以后,在民间一直流传。后来,有人将它当民歌收集上来,在《民间文学》上发表了。这就有点像当年伊萨科夫斯基创作民歌体诗一样,用民歌体写的诗变成民歌了,老百姓都接受。

一、民研会云南采风

1954年,文联派我去民研会支援工作。当时我是歌谣组的组长。我过去在农村收集民歌,对民歌比较熟悉。民间文艺工作到底怎么搞?我那时没头绪。

1950年到1951年民研会曾编过三册《民间文艺集刊》。“五四”运动时期,北大《歌谣》周刊刊发了民间文学;特别是延安文艺座谈会上讲话以后,鲁艺的师生也去采风过,但这些都是个别的,不成规模。我们这么大一个国家,这么多民族,到底怎么搞民间文学?当时中央也没明确怎么搞,但是明确了一条:民研会应该是以收集传统的为主。民间文学主要是过去的;新的有,但是不成熟、不多,重点应该放在收集过去的。过去的民间文学都停留在口头上,民间故事口头流传,民歌口头歌唱,每一次唱,每一次说都有变化。所以,我们提出一个口号:“人走歌息,要抢救。”但是怎么抢救?这么大的国家,这么多人口,靠手工式的工作方法不行,必须通过发动全国力量一起来,这样才能适应当时国家形势。

我提出来要搞调查。但是到底怎么收集,怎么整理,我也没有经验。我就和孙剑冰交换了意见,他来民研会比较早,参与编辑了《民间文艺集刊》。我跟孙剑冰是老乡,他也是丰县人。我提议我们两个组织个小班子,回丰县,在丰县做个试点。由于熟悉群众,我们可以通过当地的政府跟文化机构在丰县普查,收集民歌、民间故事,这样摸索出经验,再在全国推广。

我们酝酿的调查,贾芝很支持;跟所长何其芳谈,他也很支持。大家觉得既然这样子,可以组织个大的调查组。民研会出3个人,我一个、陶阳、李星华(李大钊女儿)。文学所的毛星很有兴趣,调查采风组,他们出3个人,青林、孙剑冰、毛星。当时就考虑,我们6个到哪去做调查呢?毛星不主张到丰县去了,他主张到没人调查过的地方去,最后确定去云南。

去云南可不是小事。路上怎么走?那时候听说云南、贵州、四川有瘴气,这个东西一沾上就跟鼠疫一样,不得了,要命的。后来我们从北京出发,坐火车到广西南宁,到南宁以后,为了不在路上感染疾病,坐飞机到昆明。去之前采购设备,那时候想要录音机,没有,有钱也买不到。后来买了照相机,想留点影像资料。

我会点摄影,这时候用上了。我找空军的一个摄影记者帮着到百货大楼买两台相机,一台禄莱,一台德国的徕卡,花了四千多块钱。这些在当时都是不得了的事儿。

我们6个人坐3天3夜火车到的广西南宁,在南宁停了1天以后,坐小飞机去昆明。那时候坐的飞机是美国的运输机,颠簸得很厉害,连座位也没有,拿个小凳子靠旁边一坐。飞机从南宁到昆明3个多小时,路途倒不算远,小飞机也很不安全。第一次坐飞机挺新鲜的,这里还有好多故事。

我们去之前要给云南发电报,告知他们我们要去人了,毛星不同意。毛星是四川人,这个同志原则性很强,个性极强。结果,我们就没给人打招呼。一下飞机,大家都傻眼了,我们上哪里去?机场当时有车子给拉到市内。到了市内,该上哪儿去?我们都带着大包小包,李星华身体不好,岁数又比较大,青林是卞之琳刚结婚的夫人。大家都背着行李,我们找了个板车拉着行李满街跑。后来孙剑冰出了个主意说,“我给黄铁打个电话。”黄铁何许人?黄铁是延安老同志,云南省委宣传部文艺处长。孙剑冰也是鲁艺的,他们是同学。他给黄铁打了个电话。黄铁一听,问我们在哪里?说你们别动,马上派人来接你们。黄铁用吉普车把我们接到翠湖饭店,一个宾馆。

我们就住在那儿,酝酿到哪儿调查,怎么调查。最后确定分成两个组,到两个地方。毛星、李星华、陶阳他们到大理;我跟孙剑冰、青林到丽江去调查纳西族,后来青林有事回北京了。我们是1956年8月31号走的,到冬天11月份才回来。

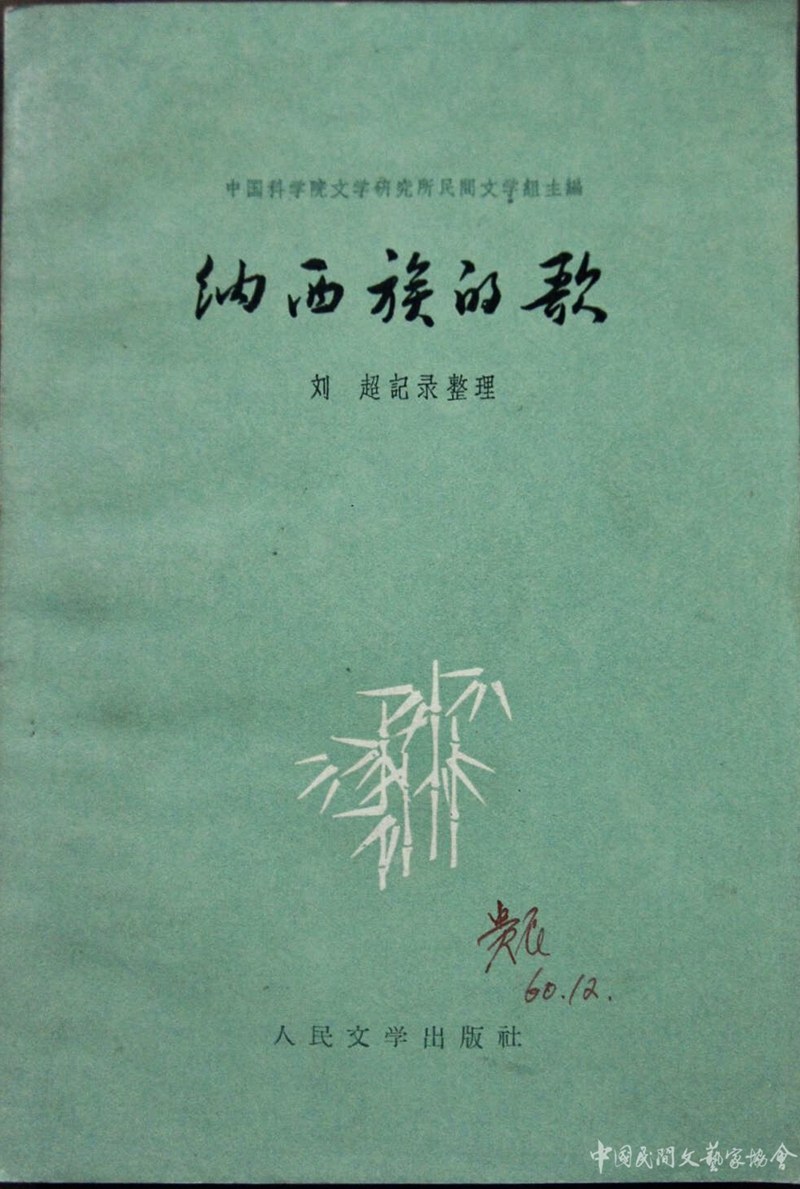

丽江的两个纳西族青年,一个牛相奎,一个木丽春,当时他们初中刚毕业,给我和孙剑冰当翻译,每月给他们工资。在采访民歌的时候,歌手说一句,翻译口译一句,我们记录。调查回来以后,大家分头整理。那时我住在演乐胡同,贾芝也搬到那儿,住在一块。我整理了一部分,不到100首,给贾芝看。贾芝看了很满意,说每一首都好。毛星当时负责我们那次调查,我又把稿子给毛星看。毛星比贾芝严格一点,他说得精选一些。他看完以后,选出七八首,说:这几首你考虑一下,可以不用。我跟他说:我记录的只是一部分,孙剑冰那还记录了不少。等他交了稿以后,我们两个汇到一块,可以成为一本书。结果不知道孙剑冰为什么一直没交,我这时候跟毛星说再等一等。毛星说:不等他了。他不交,等他整理出来以后再说,这个先出一本。

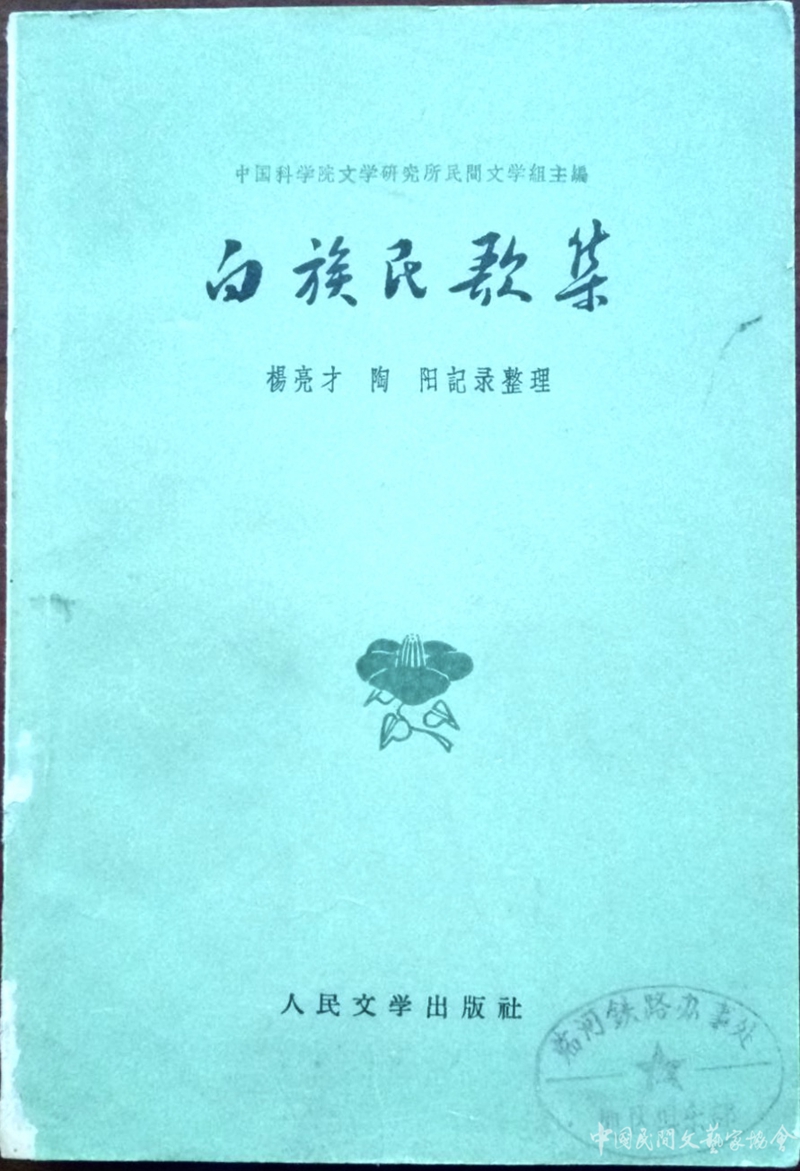

李星华在大理找了故事家讲了100个故事,回来以后整理成《白族民间故事传说集》。陶阳他们没记录太多作品,毛星就出了个主意,决定把杨亮才调到协会来。杨亮才当时在他们那个组当翻译,他是洱源县文教科副科长,这个同志工作一直不错。毛星给杨亮才写了一封很长的信,叫他继续收集作品,杨亮才在那儿就收集了大量的民歌。经过一年的收集,杨亮才来了北京,民研会给安排住的地方,一边帮着李星华整理白族民间故事传说,一边叫陶阳帮助他整理白族民歌。这样,我们的调查出来了3本书:《白族民间故事传说集》《白族民歌集》《纳西族的歌》。

这3本书何其芳非常重视,当时作为文学研究所的研究成果,交给人民文学出版社出版。这次调查,这3本书对推动民间文学全国范围的收集整理起了很大的作用。一直到几十年之后,我到贵州、云南去,当地学者包括白庚胜等人都说,看到《纳西族的歌》这本书,知道我们民族还有这么好的东西,这给他们从事民间文学研究很大信心。当时人们对民间文学认识不够,我们到云南以后,还得边宣传边做民间文学搜集,通过宣传让全社会认知民间文艺的价值和作用。所以,当时这个调查对全国来讲推动很大。首先对少数民族聚居的省份是很大的推动,少数民族聚居的省份民间文艺事业的兴起,又逐步推动了其他省份,有的率先成立了省民间文艺研究会,对民间文学的搜集工作也逐步展开。自此,民研会和全国各省市区的民间文艺工作,也就全面、健康、有序地开展起来了。

二、郭沫若与民研会

郭老(郭沫若——整理者注)跟民研会之间的关系太重要了,不谈郭老来谈民研会就非常不完整了。为什么呢?一般人对郭老不了解,一说郭老是民研会的主席,有人知道,有人甚至都不知道。郭老的名声太大了,谁也没想到他会兼民研会的主席。话又说回来,这么高的领导还兼着小协会的主席,兼主席到底做不做工作,实际工作中干事不干事?这里有一个问号,有一个误解。所以,我想谈谈郭老跟民研会的关系。

从1950年民研会成立起,到郭老去世,他一直是民研会的主要领导。此外,当时中宣部的副部长,后来担任常务副部长的周扬一直是民研会的副主席。这很有特点。为什么这么说呢?民研会在中央看起来如此重要,叫郭老兼着主席,中宣部的常务副部长兼副主席。这就把民研会推到一个很特殊的地位。民研会虽小,它的位置,不是说它重要得不得了,但回到了它应该有的一个正常位置。文学艺术界,一半是专业的,一半就是民间的;既包括专业的研究也包括社会团体活动。所以,从这一点上来说,把郭老放在民研会是有道理的。当时它叫中国民间文艺研究会,而不是民间文艺协会。不叫协会是因为民研会是带有研究性质的学术团体,又具社会性。它不像专门的研究团体,它同时是要面对社会。也就是说,民研会带有研究性、社会性双重属性,是特殊的文学艺术团体。

郭老与民研会的关系,我想集中谈两个具体事例:一个是《红旗歌谣》;一个是郭老的一次工作谈。

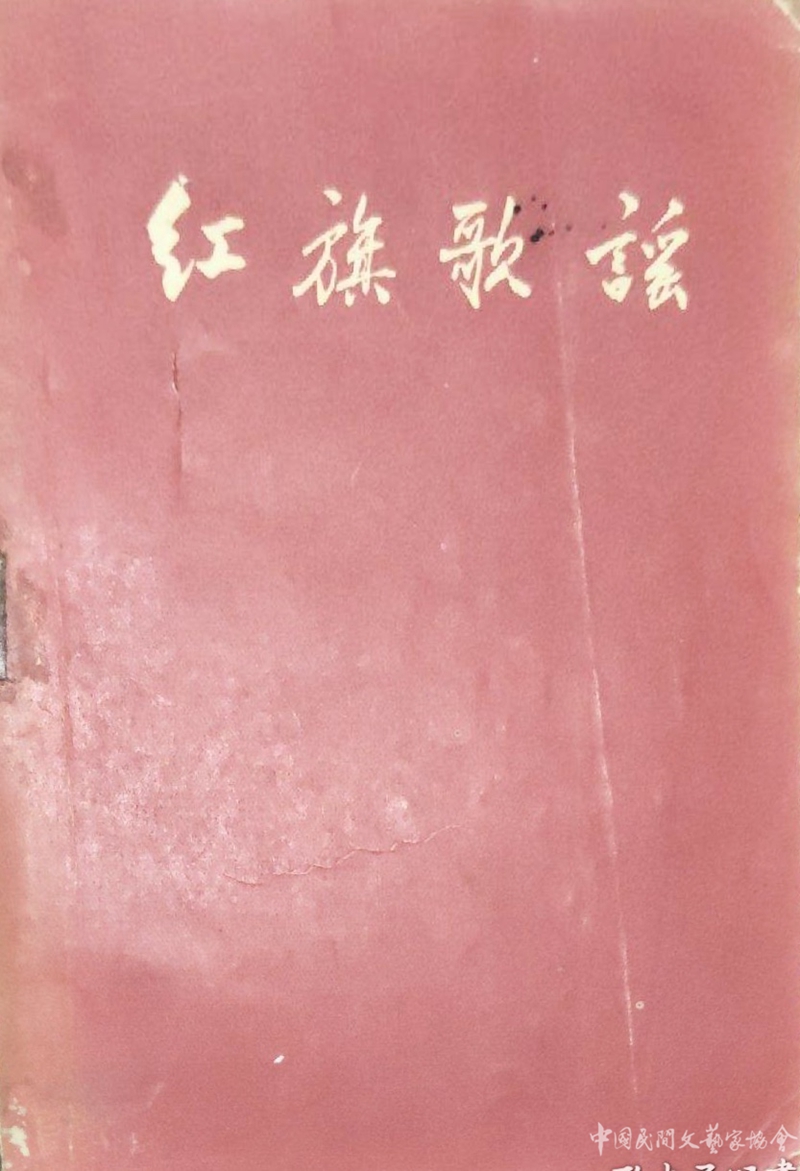

1.《红旗歌谣》

1958年,中央确定了总路线:鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义。年初开了一次中央工作会议,这个时候新民歌就出现了。周扬同志向中央推荐了十几首民歌,这十几首民歌作为会议的资料,纳入了中央会议。毛主席在会上看到以后非常兴奋,在讲话里谈到:每一个开会的省委书记给发一张纸,回去以后每个人记录收集当地的民歌1-2首,加到一块就有几十首了。主席一提倡,《人民日报》马上发了篇社论《大规模地收集全国民歌》。《民间文学》编辑部就新民歌问题专访了郭老,郭老对此发表了讲话,把新民歌运动推向了高潮。为了适应这一新形势,我们民研会专门成立一个采编部,负责新民歌的收集和整理工作,陶建基是编辑部主任。

1958年底,民研会就开始酝酿出选集:新民歌这么多,是不是编一本有代表性的新民歌选集。经过酝酿,我们建议周扬同志来主编,具体初选工作由民研会来做。周扬同志是整个思想战线的领导,他听了这个意见以后非常高兴,经过考虑,出了个主意。他说:以郭老的名义来编更合适。跟郭老商量,郭老很客气,还是让周扬同志来主编。推来推去,最后达成一个意见,郭老说,以他跟周扬同志两个的名义来编。在当时,郭沫若跟周扬一起编一本书,就这个事儿本身来讲,在思想界、文艺界来说都是大事。

初选歌谣的具体工作由我们民研会采编部和《民间文学》编辑部的歌谣组共同承担。从全国各地报刊发表过的歌谣中选,只要有好的,他们选出来,我来看。当时周扬同志给我规定一条,他说:你每天下班前选个20-30首,下班吃过饭后选一组送到我的办公室。他连夜看完,选过以后送给郭老。当时就这么说的,我们每天选一组20-30首,下班送到周扬那里,周扬连夜看完以后再送给郭老。这么一来,大约送了一个多月,一千多首。最后告诉我们,暂时不要选了,等一等,看看情况再说。郭老和周扬同志就在我们送去的基础上选了300多首。

这本书以哪的名义来出,这个问题很有意思。当时比较优秀的出版物是有分工的。好的文学、文艺作品是人民文学出版社出;一般文艺作品是作家出版社出;政治方面的图书由人民出版社出。但我们这本书既不交给人民文学出版社,也不交给文学所,而是红旗杂志出版,所以很特殊。《红旗》是党中央的一个机关刊物。歌谣选本编好了以后,一开始并没有正式出版,而是出了个征求意见本,大32开,封面用的“红旗”两个字,是主席题的,歌谣配的是郭老的两个字。第一次征求意见本用了藏蓝色的封面,印了一部分发给各方面征求意见,这是内部的、不公开的。经过一段征求意见以后,郭老又做了个别的修改调整,没大动,1959年出版。出版的时候,红的封面,红颜色套封,郭老新题的书名,叫“红旗歌谣”。1959年以红旗杂志社名义正式出版,很快就在国际上传开了,大概出现了8种译本。因为那时候中国的东西,世界都在瞪着眼睛看着呢!有真热爱的,也有人敌视中国,要研究中国、特别是民间的东西,通过民歌来看一个国家的动向。《红旗歌谣》出版以后,对我国的民间文艺事业是个很大推动。这么一来,各地都重视民间文艺了。随着新形势的发展,我们民研会借着这个东风,各地建立了分会,出现了一批民间文艺骨干力量。

郭沫若、周扬签赠《红旗歌谣》

郭老当时兼着民研会的职,并不徒有虚名,他是很负责任的。我要谈郭老的这一次工作谈,主要是谈谈郭老对民研会的工作介入不介入。那是1962年3月或4月中的一天,郭老的秘书通知我们说:郭老刚从海南视察回来,准备找你们谈谈民研会的工作,重点谈《红旗歌谣》下一步的工作。时间安排在明天上午,看你们有时间没有?

当然,郭老找我们谈话,我们再忙也得挤出时间去。那时候我们有问题、有需要会主动找郭老。郭老每次都很高兴地安排时间来见面,有时一块谈,有时是开大会。民研会如果做报告,需要他讲话出面,只要打招呼,郭老都支持。

这一次是他主动打电话来,说要谈一谈。当时我代理秘书长,本来我一个人去也可以。但我有个习惯,每次到中宣部开会、到郭老那儿去谈工作,都拉一两个民研会的主要领导人一起去,大家可以帮着记一下,避免领会时出现偏差。于是我就通知了当时民研会领导小组的其他成员贾芝和吉星。第二天上午9点,我们3个一块到郭老那儿去的。郭老当时住在西单北大街路东一个胡同路北的一个大院里,门牌号我记不太准确了。院子很大,有点像学校的操场一样,也没树,光秃秃的。进门往右一拐是3间平房,作为会客室谈工作。我们是按时到的,郭老跟他的秘书都在那儿等着呢。他的会客室很简朴,靠东边一排书柜摆了一些书,其他没什么装饰,西边摆了一套沙发。中间摆了个方桌,周围有几把椅子。为什么采取这个形式呢?郭老耳朵不好,一直是靠助听器。我们3个加上郭老,一共4人,一人一边,郭老戴的是老式助听器,助听器的线就放在桌子上,我们就开始谈。

一开始从哪儿谈起很有意思。郭老刚从海南回来,我们就问起他的海南之行。郭老说这次到海南住了十几天,这是他第一次去海南,这次去搞清楚了一点:红豆的生长过程。郭老观察社会很细,说到这的时候,秘书就从他东边的书柜里拿了两小瓶,小瓶子装的小红豆,颗粒比豆子大一点儿。那天我一看这红豆非常高兴,它红的透亮,上面有一个黑的,漆黑,就跟油光漆一样亮的。我很喜欢,主动说:郭老,能不能给每个人分发几颗留个纪念。郭老说:好啊!边说先给了我十几颗,然后给贾芝,给吉星。秘书拿记录纸给我们包上,我非常高兴,回来以后把它保存在玻璃瓶中。

郭老很平易近人。红豆分好以后,他就说了,在海南路过广州,广州文艺界要求开一次文艺座谈会,重点谈诗歌。郭老是大诗人,在这个座谈会上,郭老给大家出了两个题目。今天他把这两个题目说出来,要考考我们。考什么呢?

第一个题目,“红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。”过去古诗文没有标点,如果给王维这首诗断句的话,标点符号怎么打?

我们当时有点懵了,没有这个思想准备。后来郭老说:这一次我到海南以后才弄清楚,红豆的生长过程。红豆是一种灌生植物,有点像北方的荆条。他说:我考察了一下王维的经历,他没到过南国(海南),不知道红豆的生长过程。所以,他第二句是个问号,春来发几枝?他按北方的习惯推想红豆是春天发芽生长,但春天到底长几枝他不知道。所以,这一句应该画个问号。当时我们一听,真佩服郭老,他心真细。

郭老还说,我们都读了一辈子了,到底怎么打这个标点,大家都没弄清楚。通过这次考察,搞清楚了。他说,红豆在海南一年四季生长,新的叶子长出来以后老叶子落了,但始终是青枝绿叶,一直在成长,不存在冬天休眠夏天生长的问题。

第二个题目。他说:毛主席诗词,每一首都好,我都喜欢,其中我最喜欢的两首。一首就是《沁园春·雪》,这是最有代表性、最出名的。当时主席到重庆会谈,柳亚子拿出来发表以后,国民党很震惊,诬蔑主席要当皇帝。第二首是《忆秦娥·娄山关》,就是“西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。”他顺口就朗诵了一遍。郭老谈话,虽然谈工作,但谈得比较自由。他问:你们说这首词是反映的一天时间还是概括当时的形势?

的确有点儿不太好说,郭老到底什么意思也搞不清楚,都是他自问自答。他说:我考察了一下,这首词字面上看,写的是一天,实际上是概括了当时的革命形势。他说遵义会议之后,确立了毛泽东同志的领导地位,指导思想也比较明确了,但是当时革命的形势还非常危险。他为什么写一天呢?从遵义到娄山关正好是一天的行军路程。郭老考虑问题多细,他亲自考察了一下。主席的诗词看起来是一天,实际上是反映当时的大的革命形势。他说光盲目乐观不行,当时革命处于非常危险处境,国民党在围攻,革命向何处去?根据地建在什么地方?当时一点底也没有。所以,一出娄山关就跟出了雄关一样,但是前景还是相当艰险的。他说,这首词,我非常喜欢。

听他讲完,我们又不能不佩服郭老。谈起文艺来,谈起艺术来,他作为艺术家、诗人的那份激情豪放又显露出来了,非常自由,但是他在治学上是非常严谨的。我们从来没考虑过王维的诗应该怎么标点,主席诗词应当如何理解,这些都没考虑过。

谈完这个以后,下面的题目就转了。他说,咱们言归正题,周扬同志跟你们说了吗?

我们忙问:哪个方面的问题?他说,《红旗歌谣》出版之后,毛主席看了,毛主席很喜欢民歌,他认为编得不够精。根据主席这个意见,我跟周扬同志反复考虑,要不要再选一个续集,再出一本。但是现在这本出来以后,在世界上影响很大。大家对《红旗歌谣》的认识都定型了,如果马上出续集,效果不一定好。所以,暂时就不编续集。

后来郭老又提出一个新的倡议:咱们不妨解放一下思想,具体工作还是由你们来做,从《诗经》选起,一直到现在的新民歌。把所有民歌中的优秀作品都选出来,我和周扬同志两个出面,再编一本纯民歌的《新国风》,也编300首,咱们争取跟《诗经》媲美。《诗经》不全是民歌,国风是民歌部分,大雅、小雅就文人作品,这个大家都知道的。

郭老说的,我们都表示支持。他说:这样子,你们负责部署一下,广泛收集材料,从《诗经》部分开始,从古到今的民歌选出来,印成资料本发给专家学者,大家集思广益,从里面精选300首。

我们从郭老那回来以后就着手做这个工作了。以采编部为主,选出来打印成资料本,分发给一些专家学者,有代表性的征求意见。这个工作一直在进行,收集了大量的材料,一直到“文革”。很遗憾这项工作没做成。“文革”结束不久,郭老就去世了。

紧接着我又提出下一个议题。我说:郭老,今年是毛主席在延安文艺座谈会讲话20周年,咱们刊物上准备反映一下,是不是请您写点纪念性文字?郭老说好,很高兴地叫秘书拿纸来。他说:“我说,你们记。”这个时候我考虑如果郭老说,我们记,反复整理稿子,文字一推敲,刊发的时间会来不及;同时,当时中央并没有部署要搞全面的纪念活动,刊物有所反映,但不要大搞了。那时候我年轻,反应也快一点,但是有些话不能太直接说。我说:“郭老,您说,我们记,这样当然很好,但时间比较仓促。是不是这样子更好?请您方便的时候写一段话,咱们在刊物上反映一下?”郭老很平易,喜欢听别人的意见。他说也好,叫秘书记下来这个事。

这时候快到12点了,郭老说:还有什么问题?我说,郭老,还有一个小问题。咱们《民间文学》创刊的时候,没有请您题刊名,是从您的各种书体字里选出来的“民间文学”,就是现在用的,是繁体字。现在文字改革这么多年,都用简体了,咱们要不要改一改?郭老很直接,因为文字改革工作他也参加,他说,要改要改。我说:“这样的话,请您再给题一个。”郭老说好,叫秘书马上又记下来。到此为止,接近12点了,我们已经谈了将近三个钟头。

几天之后,我们就收到郭老毛笔写的一篇文字,还有给刊物重新题的“民间文学”4个大字。他的题字、文字,在《民间文学》1962年第2期上发表了。我建议以后真正研究郭老,对历史人物不能采取感性化,凭哪一点加以肯定或者否定,应该采取历史唯物主义的观点,历史的、具体的、全面的、去评价历史人物。

最后,我再补充说几句。我到民研会,是一个老党员,服从革命需要。但是有一点很好,因为我受民间文艺的影响很深,热爱文艺工作。到民研会14年,我主要做了哪些工作?概括而言,就是为民间文艺事业搭桥铺路:从没有到有,从小到大。到我离开的时候,民研会还有36个干部,集中了一批民间文艺骨干队伍。“文革”把思想搞乱了,把队伍打散了,将近一半的干部没有再回民研会,没有能够再凝聚起来,这是民间文艺的一个损失。“文革”之后,我虽然离开民研会,但情感上还是留在民间文艺。

*本文系“中国文学艺术基金会支持项目”中国民协成立70年周年学术史访谈整理而成。口述人:刘超;访谈人:冯莉、王素珍;整理人:王素珍;参与访谈:李静(刘超夫人);访谈时间:2019年12月18日下午2:30-5:00;2020年1月10日上午9:30-11:30;访谈地点:东城区安定门外东河沿家中。整理人简介:王素珍,中国文联出版社有限公司副编审。(公众号刊发略有删减,原文注释略,全文详见2020年10月即将由学苑出版社出版的“中国民协70年纪念文集”系列丛书。)